Дамир Ханджериевич Дауров

Биографическая справка: Дамир Ханджериевич Дауров родился 14 февраля 1939 г.в Хумалаге. Учился в местной средней школе. После окончания школы поступил на учебу в педагогическом институте, позже -

на факультете журналистики Высшей партшколы при УК КПСС.

Работал секретарем райкома комсомола, инструктором, а затем заведующим отделом Правобережного райкома партии, в течение 12 лет работал редактором районной газеты «Знамя Коммунизма», Был депутатом Верховного Совета 12-го созыва.

В 1995 г. стал первым избранным мэром г. Беслана, возглавив его на два срока. Является членом союза писателей России, автором более 15 книг, Заслуженным работником культуры РСО-Алания, Заслуженным работником культуры РФ, удостоен высшей награды республики - медалью «Во славу Осетии».

Дамир Дауров – один из самых популярных писателей современной Осетии. И это неудивительно. Герои его повестей – люди, чьи имена на слуху, узнаваемые, знакомые, если не всем, то очень многим. Но документальность сама по себе – не фактор успешности, есть еще нечто, привлекающее внимание читателя. А именно: Дамир Дауров обладает даром находить не только яркие личности, но и редким свойством – вызвать человека на откровенность, найти такие детали и подробности жизни своего героя, которые придают убедительность его повествованию, вызывают интерес читателя. И это достойно уважения. Именно этот дар и еще, наверное, журналистское прошлое предопределили литературную судьбу писателя. Но прежде – о судьбе человеческой.

Родился Дамир Хангериевич Дауров в 1940 году в Хумалаге в семье колхозника. Война лишила его отца в раннем детстве, и сиротство скрашивала лишь любовная забота матери. Молодая вдова, посвятив всю себя единственному сыну, не дала угаснуть роду, а сын, повзрослев, был этим горд и сделал все возможное, чтобы скрасить ее старость. У Дамира Даурова есть трогательные слова о матери. В рассказе «Мягкие дожди моего детства» из сборника «До первого грома» колхозный сторож Быттыр, гоняющий воробьев, налетающих на горки янтарной пшеницы, сетует:

Родился Дамир Хангериевич Дауров в 1940 году в Хумалаге в семье колхозника. Война лишила его отца в раннем детстве, и сиротство скрашивала лишь любовная забота матери. Молодая вдова, посвятив всю себя единственному сыну, не дала угаснуть роду, а сын, повзрослев, был этим горд и сделал все возможное, чтобы скрасить ее старость. У Дамира Даурова есть трогательные слова о матери. В рассказе «Мягкие дожди моего детства» из сборника «До первого грома» колхозный сторож Быттыр, гоняющий воробьев, налетающих на горки янтарной пшеницы, сетует:

– «Вот напасть на мою голову! Так ни единого зернышка скоро не останется. Откуда бедному Быттыру знать, что я, ежедневно приходивший на ток, увязавшись за дядей, старшим на току, тоже подворовываю – каждый день два полных кармана. Не догадывается и мой дядя Микала, а то бы… Но у меня нет другого выхода.

Чем еще могу помочь матери? Мне до слез ее жалко, когда она разводит руками:

– Не знаю, что и делать, до осени надо кое-чем запастись, чтобы справить по твоему отцу поминки. Кто вернулся с войны, тот вернулся. А кто остался там, те нуждаются в поминовении. У кого была возможность – все справили поминки. Так хоть к осени нужно подготовиться…»

В юности, в годы становления, учебы, службы в армии в его жизни было много и прекрасного, и поучительного. Будни всегда были заполнены делами, планами, движением к цели. Конечно, были и трудности, в основном, материального характера, но юноша, с детства приученный к труду, решал свои проблемы самостоятельно, подрабатывая где только мог. Уже тогда Дамир чувствовал ответственность не только за себя, за свое будущее, но и за свой дом. Учился видеть суть людей и событий, приучал себя к самодисциплине, к умению анализировать происходящее вокруг, но и не терять способности увлекаться. Мне кажется, Дамир самой природой был создан для журналистики. И стал журналистом. В Правобережной районной газете Дамир прошел прекрасную школу жизни и профессионального становления, путь от корреспондента до редактора, от никому не известного начинающего прозаика до известного мастера документальной прозы.

Шесть повестей о самых разных людях, а книга спаяна в одно целое – в портрет времени прошлого века. В этом ей помогает седьмой, активный и яркий человек, – сам автор, личность которого как бы цементирует сборник своими отступлениями, размышлениями о жизни, героях и событиях.

Шесть повестей о самых разных людях, а книга спаяна в одно целое – в портрет времени прошлого века. В этом ей помогает седьмой, активный и яркий человек, – сам автор, личность которого как бы цементирует сборник своими отступлениями, размышлениями о жизни, героях и событиях.

Не лишне будет напомнить и о том, что в годы его редакторства (а он возглавлял газету свыше 12 лет) подписал почти две тысячи номеров, «Жизнь Правобережья» признавалась лучшей «районкой» республики, награждалась призами на различных всероссийских и всесоюзных конкурсах.

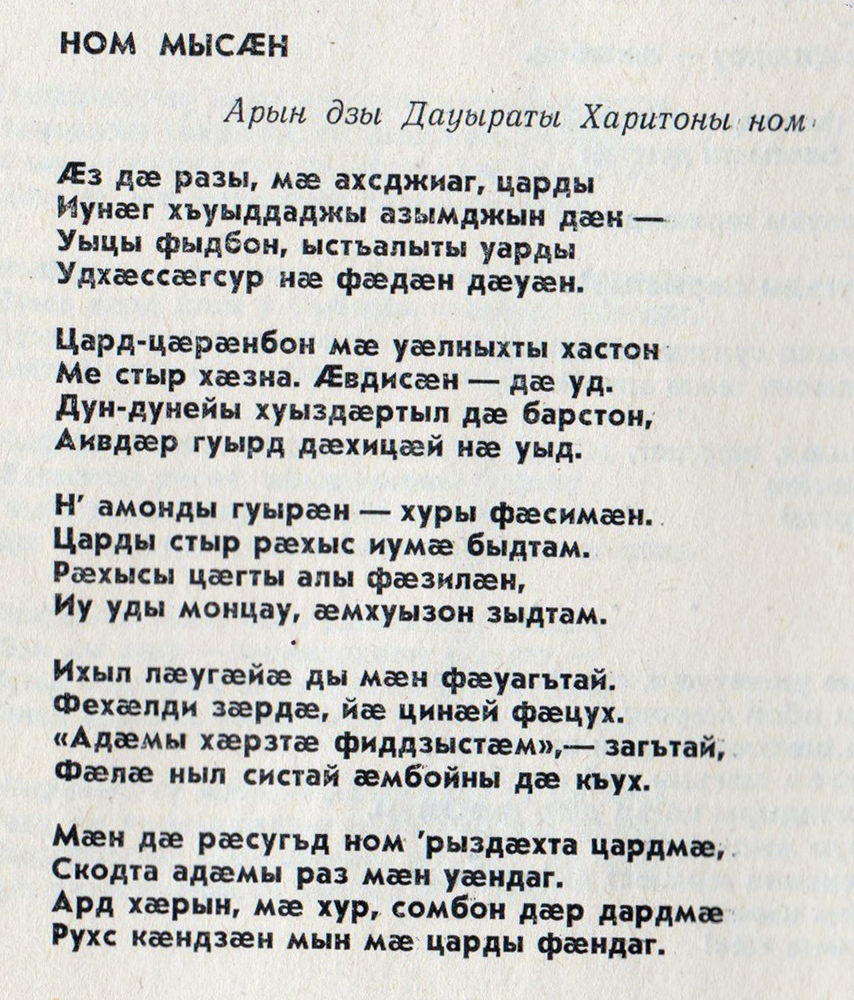

В литературе он начинал как поэт, но с годами чувственное в его творчестве как бы отходит на второй план, уступая место психологическому осмыслению мира человека. Вот так и пришло время прозы, где больше возможностей для самовыражения.

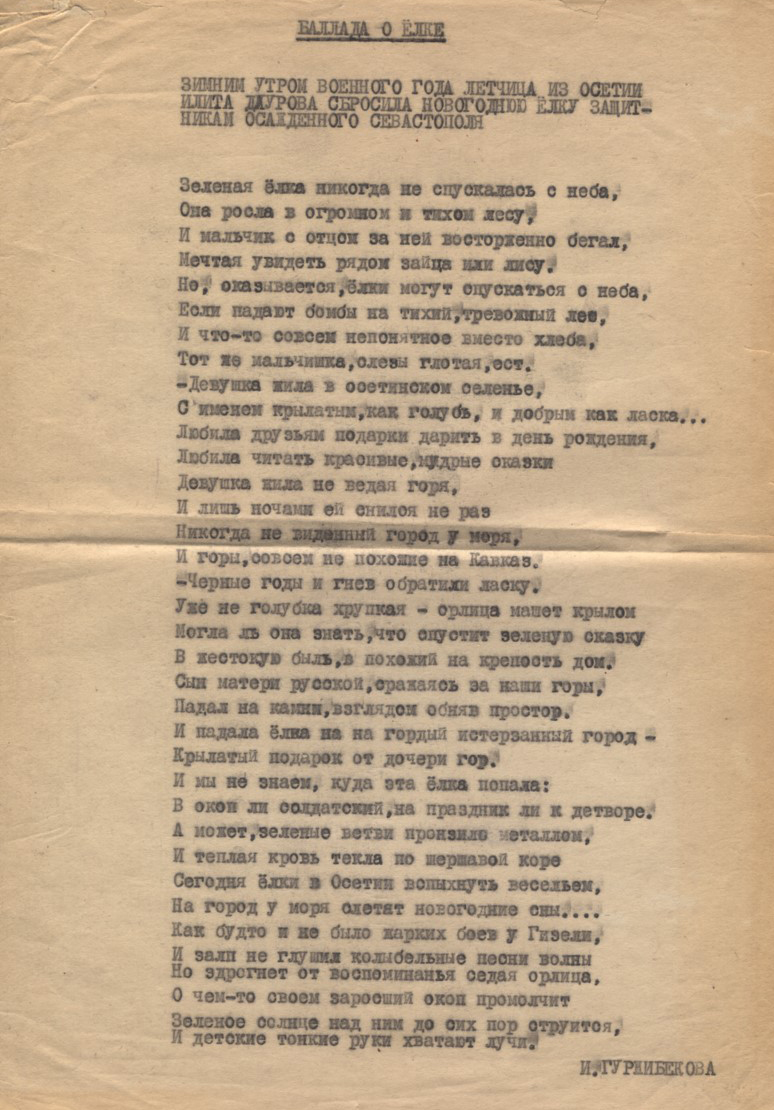

Уже первую книгу рассказов «До первого грома» читатель принял благосклонно. Герои этой книги живут в мире органичном и узнаваемом, среди реальных примет действительности. Они – олицетворение его малой родины, всего светлого и хорошего, что в ней есть. Живет на ее страницах село Хумалаг, живет радостями, бедами, заботами, которые автор разделяет с ним. В его рассказах, то лирических, то трагических, то юмористических, но всегда с художническим осмыслением, чередуются времена, события, история борений. Затем одна за другой выходят повести «Войлочная шляпа Харитона и соломенная – Хрущева», «Этот маленький большой человек», «Царская охота в камышах», «Живут в Сирии осетины» и другие. Они привлекают внимание не только широкой читательской аудитории, но и литературной общественности.

В 2008 году Дамир Дауров выпустил «Избранное», куда вошли шесть повестей, в том числе и некоторые из вышеназванных, расширивших наши знания о наших земляках, проживших яркую, содержательную жизнь. Автор предложил нам возможность еще раз и по-новому взглянуть на известные всем нам персонажи, факты и события.

Остановлюсь на самых, на мой взгляд, ярких двух повестях. «Этот маленький большой человек». Герой книги – первый секретарь Северо-Осетинского обкома партии в тяжелые военные и послевоенные годы, человек незаурядной интеллектуальной и душевной силы Кубади Кулов. Даурову оказалось под силу воссоздать впечатляющий портрет человека, которого отличали талант организатора, необычайная работоспособность, глубочайшие знания в различных областях, широкий охват проблем самых разных уровней, быстрота и точность в принятии важных решений. Вот некоторые факты из жизни Кулова, приведенные в этой повести. Именно Кубади Дмитриевич «вернул» осетинскому народу Коста Хетагурова, которого до 1939 года, причислив к буржуазным националистам, не издавали. Кулов добился того, что его начали издавать не только здесь, в Осетии, но и в Москве, а в 1939 году 80-летие со дня рождения поэта широко, масштабно отметила вся большая страна. Именно Кубади Кулов добился того, что впервые отдельным изданием вышли нартские сказания на осетинском и русском языках. Именно Кулов стоял у истоков создания нашего симфонического оркестра, по его инициативе был построен Цалыкский оросительный канал.

Обо всем этом и многом другом с редкой убедительностью поведал нам Дамир Дауров в повести «Этот маленький большой человек».

Нелегко сложилась жизнь героя в повести «Светлый храм Мухтара Дзиоева». Его герой в раннем детстве лишился отца, которого по злому навету посадили как «врага народа», и он сгинул где-то в далекой Сибири. Пережил голод и холод, но и закалился физически и духовно. Как всем крестьянским детям, Мухтару привычна любая работа и по дому, и в поле. Он всем своим существом полюбил родную землю, заманкульские просторы и еще полюбил труд на этой земле. И потому ясен для него его жизненный путь, который начинал простым пахарем, а завершил председателем колхоза.

Личность Дзиоева притягательна. Читателю открывается фигура сильная духом. Автору удалось создать образ человека из народа с живым и сметливым умом, характером, отмеченным терпеливостью и спокойствием, человека подлинной народной культуры. И в работе, и в семье он находит общий язык с каждым, со всеми, потому что ему интересен каждый, интересны все, кто живет и работает рядом. А нам интересно читать об этом, потому что в повести есть, кроме всего прочего, подробности жизни осетинского села 50–90 гг. прошлого века на фоне размышлений автора и его героя, подтверждающие, сколь содержательна и богата личность Дзиоева.

Такие вот разные герои: один, Кулов, – на вершине власти, во главе республики, другой, Мухтар, – простой сельский труженик, но в них больше общего, чем различий. Оба посвятили себя служению людям, обществу, оба – порождение животворных, веками складывающихся народных традиций нравственности и трудолюбия.

Одним из наиболее значительных произведений Дамира Даурова, надо думать, является повесть «Портрет осетина на Луне». Автор рассказал в ней о нашем земляке, ученом и конструкторе авиационной и космической техники Григории Токати, жившем в Лондоне. Содержание этой повести, без преувеличения, можно назвать бесценным документом, наиболее полно представившим жизнь и деятельность Г.Токати. Даурову, ездившему к ученому в Лондон, удалось записать его подробный рассказ о времени и о себе и облечь в художественную форму этот материал, подкрепив его архивными данными.

Вот такие разные, непохожие по содержанию, характеру, значимости, но одинаково интересные повести предложил нам автор в своем «Избранном».

Надо сказать и о том, что интервью – прием, используемый Дауровым в повествовании, заимствованный из журналистики, оказался в документалистике вполне уместным и плодотворным.

Шесть повестей о самых разных людях, а книга спаяна в одно целое – в портрет времени прошлого века. В этом ей помогает седьмой, активный и яркий человек, – сам автор, личность которого как бы цементирует сборник своими отступлениями, размышлениями о жизни, героях и событиях.

С интересом встретил читатель и повесть «Расстрел у святого Татартупа» – о событиях более чем тридцатилетней давности, убийстве бандитами, совершенном в ресторане «София» у Эльхотовских ворот ради наживы, ни в чем не повинных людей. Совсем недавно вышла его книга «Бибо Ватаев. Глазами друзей», она уже стала библиографической редкостью. А что же дальше? Я не спрашивала об этом Даурова, но, думается, неуемный Дамир еще порадует читателей хорошими книгами.